编者按:

毛泽东在《论抓久战》中指出:“动员了寰球的老庶民,就酿成了陷敌于没顶之灾的汪洋大海,酿成了弥补火器等等颓势的缓助条款,酿成了克服一切干戈穷困的前提。”

为挂念中国东谈主民抗日干戈暨世界反法西斯干戈到手80周年,目田日报“抗战·寻迹上海”报谈组多路并进,从不同视角探寻上海抗战印迹。第三路报谈,咱们将镜头拉升,俯视上海各界群众的抗战全景,探寻抗日民族和洽阵线背后的精神力量。

上海东北角的吴淞,位于黄浦江的入海口。

在每个辉煌的早晨,天还蒙蒙亮时,这里都聚麇集起来此打卡拍日出的搭客。念念来在120年前,前清状元、闻名实业家张謇走到这个水陆交通重要时,大要也在这里看过生机勃勃的场景。那时候的他,看到淞沪铁路建成,吴淞工业兴起、东谈主口集聚,曾怀着要把这里成立成中国大学城、世界栽种中心的明志励志。

1905年,马相伯在吴淞创办复旦公学,张謇就曾助成仁之好意思。1912年,亦然在他的倡议下,经黄炎培帮忙,由张镠在吴淞炮台湾筹建校舍,创办了江苏省立水产学校,又称“吴淞水产学校”,这是我国最早的水产学校之一。吞并时段,作为今天大连海事大学、上海海事大学前身的吴淞商船学校在此创办。

而由德国医师埃里希·宝隆于1907年在沪创办的同济德文医学堂,此时已与新创办的工学堂合称同济德文医工学堂。1917年,学校由华东谈主接手,在吴淞租赁中国公学和舟师学校等校舍办学,先后改称为同济医工学校和私立同济医工专诚学校。从1919年运行,该校的吴淞校园动工兴修。

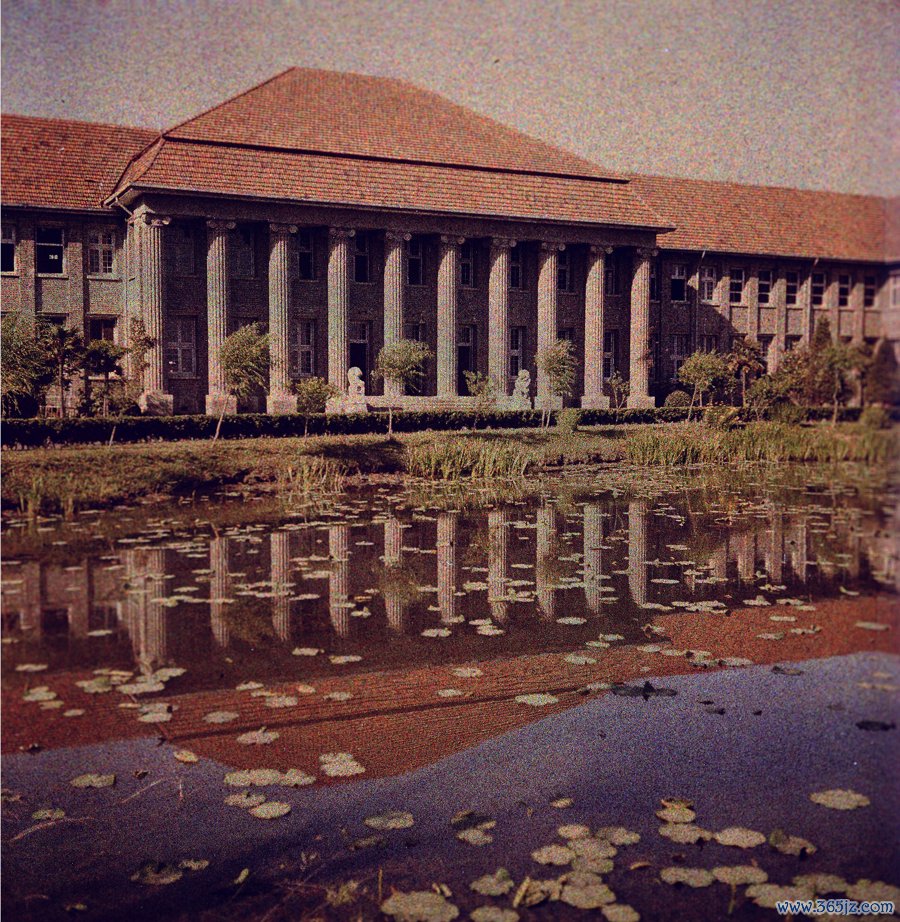

从淞沪铁路到校园之间,其时唯独乡村小谈,校方出资修建了一条文整的新路,连通校园和车站。新路,即被定名为同济路。笔据《同济大学史》载:“吴淞新校舍于1924年春全部落成……校园内不仅有宏伟壮丽的罗马式大会堂,开导王人全的实习工场,端淑实用的德籍教员住宅楼,还建造了喷池塘、大草坪,环境优好意思,风光宜东谈主。”跟着校园治安、素养开导及学科体系的日渐完备,学校于1923年改名为同济大学,1927年景为国立大学。校河内,年青的学生们泛舟河上,周末唱着歌去城里吃汤圆。

今天,站在这条还保留着“同济”名字的路上,咱们极目瞭望四周,念念寻找昔日大学城滋扰的场景,念念再找一找昔日同济的校舍。那些像片里秀好意思的喷池塘、大草坪在那边呢?即便时移世变,如斯边界强项的会堂、有着其时起初进开导的实习工场在那边呢?起码还应该有一些柱子遗存吧?然而都莫得了。小数儿陈迹都莫得了。

1937年,“八·一三”日军挑起淞沪战事,在日军冷凌弃的炮火中,校园被夷为深渊。9月3日,《新闻报》《大公报》等刊载了《敌军防碍文化机关——吴淞同济大学被毁》的音书,并严正指出:“日军如斯防碍,实不止对通盘世界文化讲和,狠毒面庞,显现日显。”

1930年代早期吴淞时期同济大学大会堂。供图 同济大学档案馆

1930年代早期吴淞时期同济大学大会堂。供图 同济大学档案馆

日军炮火之下,被炸为废地的大会堂。供图 同济大学档案馆

日军炮火之下,被炸为废地的大会堂。供图 同济大学档案馆

直到1946年春,从同济大学毕业后留校的武忠弼(其后成为闻名病理学家、德国科学院院士)盘曲回到吴淞,目之所及“草菅生命,变成了大片稻田”。校园被毁坏得彻透顶底。几经寻找,他终于在如故被当地农民用作农田的大地,抚摸到一派地坪,由此预见应该是大会堂的混凝土浇筑的大地——这等于唯独的历史见证了。此情此景,令东谈主欲哭无泪。

这也恰是敌东谈主的方针。

在目睹日军战火将复旦大学藏书楼炸飞、体育馆成为深渊,校园里一派错落时,1937年10月8日,时任复旦大学校长李登辉在《文摘·战时旬刊》发表《复旦被炸》,控诉日本侵略者企图死灭我文化的滔天罪戾:

“侵略者鉴于吾国民族阵线之毅力,不行在战场上获取预期之到手,于是横施暴力,关于我国一切农工交易以及学术之成立,无所无须其极毁坏,冀图损毁我国力,而文化机关,尤为其防碍技巧之迫切方针。复旦大学不独在地上位于炮火密集之区,在精神抗战上亦久已立于抗日的最前哨。”

为了保护这部分精神抗战之火,复旦大学淹留上海的师生构成上海补习部,其余部分师生盘曲迁到重庆北碚,在嘉陵江边建起战时校园。同济大学则在抗战8年间履历6次迁校,从浙江金华、江西赣州、广西贺县八步镇、取谈越南至云南昆明,临了迁往四川南溪李庄(今属四川省宜宾市翠屏区)安下校舍。在远隔上海的大后方,在巴山蜀水的怀抱中,在目生的乡音里和祠堂茅庐里,西迁的学生莫得被环境和迤逦所击败,违犯,他们视此次肉身的飘浮为精神的执行。这在另一个角度,彰显了坚抓栽种之谈理:“惟能饱经风雨而不服不挠者,方为谨慎。”

虽在垂垂老矣之际,虽靠近残垣断壁,李登辉仍然深信,当今“所受之打击,不外为其性命史中之一阶段。正与吾国度雷同,每经一次艰险,即促成一次新的跳跃”。他号召着,“然暴敌所摧坏者,形骸也,其所不行动摇于毫末者,吾毅力之精神也”。

1938年3月21日,在北碚,复旦大学持重上课。炮火落在耳畔,山脚农舍粗心,但这些都未防碍师生们向学之心,师生的精神是满盈的。1939年11月,创校东谈主马相伯百岁乐龄病逝于越南,临终前还挂念着抗日前哨的音书。复旦大学决定于重庆北碚建造相伯藏书楼。师生们天然我方生存困苦非凡,但仍以十元、二十元积铢累寸的阵势,强烈反映。1943年夏,复旦相伯藏书楼在北碚夏坝完毕。就在筹建藏书楼的经由中,1940年5月27日,日军轰炸北碚,教务长、法学院阐述孙寒冰等师生牵扯。靠近目前可怖的示寂,靠近行将就木的来日,靠近毕业后说不定也莫得远景的畴昔,还要念书吗?书中还有黄金屋吗?

还要的。因为此时念书不是为了追求鄙俚富贵荣华。念书,等于拨乱为治。1942年1月起,复旦大学改为国立复旦大学。随后在1941年到1944年仅四年中,复旦600多名学生投笔荷戈。

国立复旦大学重庆旧址。沈轶伦 朱雅文 摄于 重庆北碚

国立复旦大学重庆旧址。沈轶伦 朱雅文 摄于 重庆北碚

沿着嘉陵江边长长的石阶,走到窄窄的小径边,便能望见复旦大学北碚旧址。简陋的校门上,雅致地写着“国立复旦大学”几个大字。天然小径静谧,但此处的每一株草木都谨记,这条街上曾传出的念书声。

沿着这条小径向东的民宅里,一个导航上跳出的旧居名字,教唆着东谈主们,这里也曾住着一位其后让通盘复旦东谈主铭刻的名字——陈望谈。

这是翻译《共产党宣言》的陈望谈,亦然栽种家、言语学家陈望谈、更是畴昔新中国复旦大学首任校长陈望谈。

1940年,陈望谈盘曲从香港来到了北碚的复旦大学。1942年他出任新闻系主任,为了处分学生莫得实习阵势的问题,1944年他冒着炎夏到处募捐,1945年终于筹建了一座新闻馆。因为陈望谈的到来,新闻系的学生不错在收音室径直收听延安的播送;因为陈望谈的存在,嘉陵江边的复旦校园,被师生称为“夏坝的延安”、大后方闻名的民主堡垒,合作了民主阐述和跳跃同学。1945岁首,中共中央南边局后生组向周恩来提交的服务讲述中,复旦被以为是学慑服务的典型和圭臬。

“天将降大任于是东谈主也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空匮其身,行拂乱其所为,是以动心忍性,曾益其所不行。”

高校内迁的谈路上,目睹落空江山、见证炮火侵袭,师生们心中却萌发不服的斗志。一齐的颤动里,滋长着畴昔的栋梁。

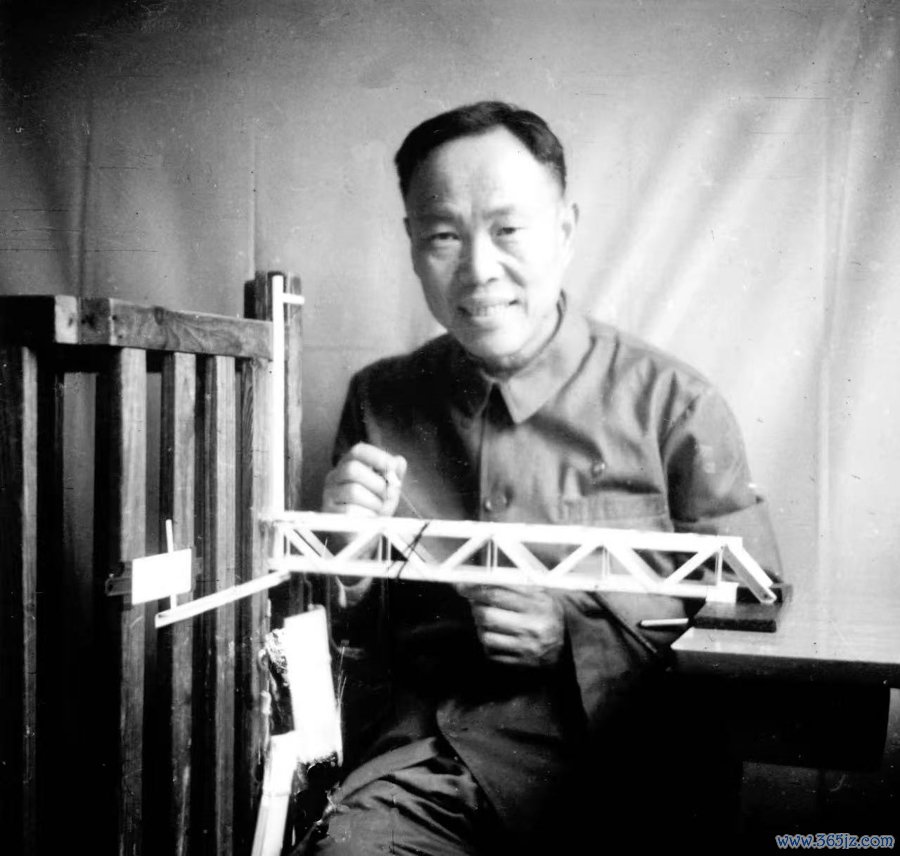

其后成为两院院士、闻名桥梁大众、同济大学原校长的李国豪,在1929年16岁时就以优异收成考入同济大学,家谈勤劳的他设法坚抓读完毕2年德语、5年本科学业,1936年以全优的收成毕业,又返校任教,担任两门课程的助教。校园被毁后,同济大学运行了漫长的六次迁移。趁假期回梅县闾阎拜访年老祖母和母亲的李国豪,传闻迁校金华,念念方设法露餐风宿赶往金华。很快,学校再次迁移,他急得和毕业留校的共事纪增觉一齐骑着自行车赶去赣州,只为能连接讲课。

这约900公里的跋涉,要穿越山区和乡村,经过战火和轰炸,仅凭两辆自行车,究竟是怎样作念到的呢?80多年后,咱们坐在同济大学四平路校区中德大楼的办公室内,听同济大学阐述、李国豪校长女儿李乐曾敷陈父辈的故事时,尤能感到那一份勇毅丧胆的热血澎湃。

李国豪

李国豪

1943年,日后成为第二军医大学从属东方肝胆外科病院院长、肝胆外科大众的吴孟超此时唯独21岁。此前如故在昆明同济大学从属中学就读的他,跟从从济来到四川李庄,吴孟超遂愿以偿地考上同济大学医学院,成为医学前期学生(其时同济大学医学分为医前期和后期,前期学基础学问,经考试及格后,参加后期学习临床及各项具体医技)。

吴孟超生前承袭媒体时回忆他的同济缘:“医前期‘闯三关’闻明远近。所谓三关是指剖解、生理和生化,十足是面试。闯过三关的东谈主学习史上就留住了光荣的一页。于是,在李庄,日间,茶楼、江边,到处都能应酬看到捧着书本死啃的医学院同学;晚间,在黯澹的菜油灯下,他们昼耕夜诵,Durchfallen(德语,意为考试失败)这个字老在脑子里打转,是以天然倦极欲睡,也只好揉揉眼睛再念下去,就这么,经常连明连夜。”

医学生的课堂里,“两班学生共同坐在一教室中,听讲着奥妙的东谈主体构造,那等于上剖解课。墙壁上挂满了彩图,讲台上放着骨骼内脏,开首对着死东谈主白骨未免怯怯而生厌,但为了我方来此之方针,及每一根骨头肌肉及内脏之阵势称号,非详实策划不可,又很习尚地把它手脚了器用。”“剖解室内有蓄尸池,一走进去,就有一股刺鼻难闻的石炭酸及福尔马林的气息来接待咱们。”

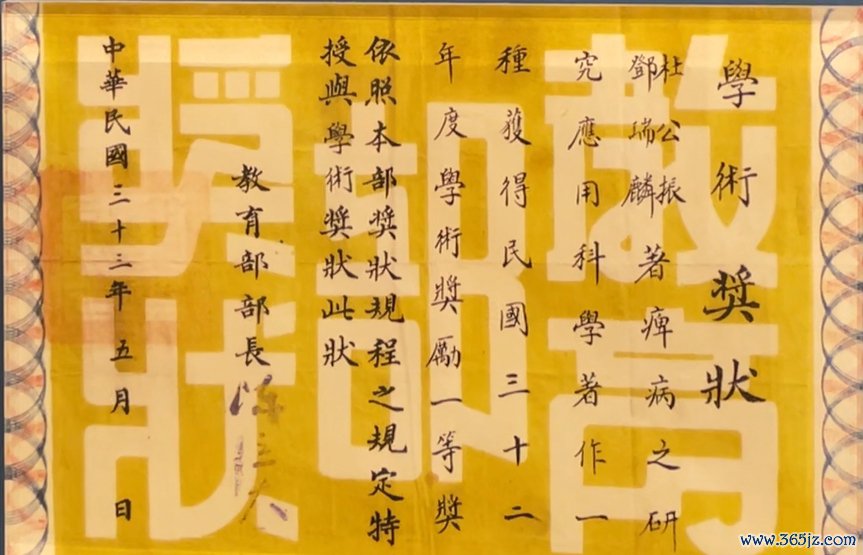

在李庄,唐哲、李化民、杜公振、邓瑞麟等策划发现了当地各人恒久食用土法熬制的食盐中氯化钡超标的问题,提倡在钡含量超标的食盐中添加一定剂量的芒硝,调治了困扰了川南盛大地区庶民的“麻脚瘟”。

同济大学医学院阐述唐哲、杜公振和助教邓瑞麟攻克“麻脚瘟”,获1943年国民政府栽种部学术奖励一等奖。供图 同济大学档案馆

同济大学医学院阐述唐哲、杜公振和助教邓瑞麟攻克“麻脚瘟”,获1943年国民政府栽种部学术奖励一等奖。供图 同济大学档案馆

天然医学生的“大体真挚”令李庄的长者乡亲生畏,工学生的滑轮机械运转旨趣令东谈主看不懂,他们仅仅凭着朴素的和睦知谈孩子们在学有效的学问,也用朴素的慈详把“保护年青东谈主等于保护畴昔”画了等号。是以,为了接待这些师生,他们浮滑腾出了自家的院子和祠堂,把古刹里的神佛请下神龛,让娃娃们有地方铺开书本和纸笔。

万里长江,一语气束缚,同济从长江尾的吴淞来到长江头的李庄,在这里安放下镇定的书桌。1941至1946年,国立同济大学医学院、工学院、理学院、法学院过头附设高档工业奇迹学校、腾达院、附中等先后有近5000名师生职工遍布李庄古镇的角边缘落。禹王宫、祖师殿、东岳庙、南华宫,肖家院子、刘家院子、曾家院子,麻柳坪、下麦坝、官山,寺不雅古刹、会馆祠堂,民房私邸、各人用地,或让与,或租赁,或新建,国立同济大学在李庄扎根。“六年间,李庄士绅官民,发愤为这所‘吾国粹校中最有代价之学校’解难,而同济师生们,致力于潜心问学、科教济世,投身文化抗战、拨乱为治,追赶理念念,不负光阴。”李庄古镇同济工学院旧址前有这么一段导语。

祖师殿成为同济大学医学院办学点。沈轶伦 朱雅文 摄于 四川宜宾李庄

祖师殿成为同济大学医学院办学点。沈轶伦 朱雅文 摄于 四川宜宾李庄

1945年8月15日,同济后生播送新闻社用平允的无线电将日本纳降的音书传到李庄:

抗战到手了!小日本纳降了!

那天晚上,吴孟超喝醉了。

李庄烦躁了,同学们纷纷上街狂欢,茶楼饭馆街上到处都是东谈主!阴事小数的同学倾其通盘,领着各人上了当地最高档的“留芬”饭馆吃饭喝酒。

在北碚,复旦的学子闻讯后都愉快地跳起来,致使砸碎了好多茶楼的茶碗。登辉堂前坐窝吊挂出了两只汽灯。夏坝上的炮竹声,贯串束缚响彻云端。校长亲身提了火炬,指点学生唱抗敌救一火歌曲。第二天,几个院长都上台唱了戏,陈望谈先生因为不会唱戏,在同学们再三催促中,朗读古文一篇,甚为精彩。同学们首肯不已。

当天,咱们沿着江水,从长江第一古镇李庄,一直来到重庆北碚的作孚广场。夜晚,东谈主们在江边散播,几个孩子在嬉戏,小贩在卖凉粉。有东谈主开了直播,对着支起的手机唱歌。夜晚的江面上莫得灯,但能申辩看到湍急的河水拍打着两岸。几个年青东谈主趴在江边的雕栏上,不快不慢地聊着天。不再有怯怯,不再有凄凉,不再有落空,这是和平年代一个平时的夜晚,却是往日世东谈主从未奢求的宁静。

1944年,在李庄的同济学生反映“一寸江山一寸血,十万后生十万军”的号召,全校1/3的学生近700东谈主报名服役,其中不乏家谈优渥的子弟,有近视的学生为了通过视力检测,硬生生背下了视力表。1945年1月4日,在江边的北碚汽船船埠,复旦师生高举“欢送江汉健儿”欢送从军同学。那一刻,“祈战死”的歌声直冲云端,那一刻,学子们都欢腾奔赴未知的战场安宁糟跶。

炮火的狞恶,无法改造河流的处所。

属于正义的到手,终于到来!

1945年12月,远东海外军事法庭决定对日本军国主义分子进行审判。42岁的复旦大学阐述梅汝璈被选为中法律解释官。1946年3月19日,梅阐述从上海动身赴日。也恰是在1946年9月底,临了一批复旦大学物质、职工和行李乘船东下,复旦大学留渝迁校劳动处完成服务绝交。

在李庄,当满载着学生真挚和竹素的船身,远到再也看不见时,古镇又复原了静谧。

但有一些东西留住了。师生们匡助古镇比县城更早10年用上电灯,举办的“东谈主体剖解展览”给古镇带来了科普发蒙。恰是因为李庄在川,1946岁首,吴孟超医前期考试通事后,到四川宜宾(其时医学院设在宜宾)参加医后期学习。新中国成立后,这一时期同济毕业生中成为“两院院士”的就有20余位,包括朱洪元、陶亨咸、唐有祺、俞鸿儒、卢佩璋、吴孟超、王守武、王守觉等东谈主。

复旦则在夏坝旧址留住了私立相辉学院(后被并入西南农业大学、重庆财经大学等),很多轨制均延续了复旦魄力。1949年,中国杂交水稻之父袁隆平考入该院农学院。

大学之大,非有大楼之谓也,乃有巨匠之谓也。

这句话的含金量,跟着时候的推移,越发显出荒芜。一如江水啊,什么都谨记。

本年出书的《中国抗战》纪录着:笔据南京国民政府栽种部统计,全民族抗战爆发前,寰球专科以上学校共108所。八一三事变后,上海的同济大学、大夏大学、复旦大学、光华大学、上海法学院、东吴大学、吴淞商船专科学校、私立两江女子体育专科学校等8所院校接踵内迁。除了大夏大学迁贵阳和赤水外,其余均盘曲奔向四川。

这一次高校内迁至大后方,是在炮火中的无奈之举,但师生们却用东谈主格竖起了精神的丰碑,相沿了抗战,也赓续了栽种,并在多方面股东了西南地区栽种当代化,为中华英才保留了科学和文化的种子。

书中写谈,阿谁期间,“校园墙内浓厚的民主脑怒,感染着围墙外的雄伟世界,致使辐照到杳无东谈主烟,况兼内迁高校师生通过素养科研行动,与工矿业企业专科技巧东谈主才联接,为战时坐蓐与科研作念出了巨大孝敬。”